El parco y agridulce recibimiento que los peruanos le dieron al Año Nuevo de 1990 es perfectamente comprensible. Durante los últimos años, la hiperinflación y el terrorismo los habían arrinconado, dejando pocas opciones viables de cómo enfrentar estos y otros desafíos que hacían del país un lugar cada vez menos acogedor. Quienes pudieron huir lo hicieron con las mismas incertidumbres que trae consigo el auto-exilio en lugares lejanos y fuera del círculo familiar, los amigos y la lengua.

De un lado, el presidente Alan García y el partido aprista habían arrastrado al país a su peor crisis económica desde que se proclamó como República. Los precios subían sin control alguno, en una espiral solo comparable a la Alemania de los años veinte o la Venezuela actual. Las imprentas del Estado escupían billetes de millones de intis mientras los diseñadores debían hacer acrobacias para que los nuevos ceros encajaran armoniosamente en rectángulos sin valor. La violencia era el otro vector que asediaba a la población. Grupos terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (ambos especímenes anacrónicos en un mundo donde el Muro de Berlín y el experimento soviético habían dejado de existir) estaban decididos a imponer su cosmovisión, sin importar la vida de la sociedad civil y de quienes buscaban detenerlos. Las fuerzas del orden impusieron a su vez una serie de estrategias para contener la subversión, cada cual más violenta que la anterior, que dejaron numerosas víctimas a su paso.

Milagrosamente, la democracia peruana había resistido el doble embate de la hiperinflación y la violencia. Para ser uno de los periodos más oscuros de nuestra historia, es necesario reconocer que pudimos llevar a cabo elecciones a todo nivel (presidenciales, parlamentarias y municipales) y asegurar una transición ordenada. En parte, la resiliencia democrática se explica por el alto consenso de fuerzas políticas y sociales con el que se había promulgado la Constitución del 79, algo que no conseguiría su reemplazante del 93. Preservar la democracia tuvo un costo muy alto, que se tradujo en las cientos y miles de autoridades y candidatos/as que habían fallecido como consecuencia de su actividad política a manos de los subversivos y de efectivos militares. La elección presidencial y parlamentaria de 1990 fue particularmente violenta, con candidatos/as amenazados y otros que se negaron a dejar un vacío de poder en sus localidades que los subversivos pudiesen aprovechar.

Los testimonios reunidos en esta sección (y en el volumen) nos devuelven a un momento en que el país se sumergió en un abismo y nadie tenía idea de cuándo saldríamos de este. Los hombres y mujeres que dejaron su versión por primera vez veinte años atrás en las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) nos contaron una historia poco conocida y que hoy algunos se empeñan en silenciar. Por las salas de audiencia se escucharon las historias de efectivos policiales, ronderos, dirigentes comunales, trabajadores, maestras de escuela, empresarios y campesinos. Algunos contaron su historia por primera vez, otros lo habían hecho ya. Pero narrar nuevamente por lo que atravesaron y tener que revivirlo fue una experiencia muy difícil, donde su relato es interrumpido por el sollozo, una pausa o el recuerdo. Todos ellos hablaron en nombre de sus muertos y de quienes no pudieron hacerlo por sí mismos. La CVR les brindó un espacio seguro, donde pudiesen compartir sus historias de manera colectiva, sin sentirse juzgados y sin temer por sus vidas, como había ocurrido anteriormente.

Como se desprende de estos relatos, la violencia supo explotar las grietas profundas de la sociedad, haciendo que el enfrentamiento se tornara más confuso y sangriento. No eran solo las muertes que terroristas y fuerzas del orden dejaban tras de sí lo que causaba perplejidad en los sobrevivientes sino la forma en que estas eran cometidas. Para quienes vivieron esos años, el tipo de matanzas que realizaban subversivos y militares y el ensañamiento con los cuerpos de las víctimas, incluso aún después de muertos, fue algo difícil de entender. Quien mejor articula esta sensación es el padre salesiano Moisés Cruz Morales, quien señala que los perpetradores “dejaron de ser humanos” (134). Solo estableciendo una clara distinción entre la humanidad y quienes carecían de esta ofrecía ciertas herramientas para procesar años de violencia sin sentido.

La captura de Abimael Guzmán y su cúpula en 1992 significó un golpe devastador para la organización terrorista pero no el definitivo. Los remanentes senderistas continuaron su accionar, algunos hasta verse derrotados del todo y otros reagrupándose en la selva, ahora en una provechosa alianza con el narcotráfico. La derrota militar de la subversión fue un proceso lento y complejo que se prolongó por varios años más y que tuvo en la “pacificación” del Gobierno fujimorista una dinámica de arrestos indiscriminados con el doble propósito de erradicar la subversión y someter a la población civil. El triunvirato del Ejecutivo, el Servicio de Inteligencia Nacional y las Fuerzas Armadas impuso una narrativa que colocó sus presuntos logros por encima de los derechos básicos de la sociedad civil. Con ello, se arrogaron para sí cualquier victoria y triunfo contra los elementos subversivos y procedieron a acusar de potenciales terroristas a quienes se opusieran.

Hoy sabemos que esto no ocurrió de esa manera. Los testimonios permiten conocer numerosos actos de resistencia civil (y en conjunto con las fuerzas del orden) que consiguieron el repliegue de los subversivos de áreas como la selva, las universidades públicas, las comunidades campesinas y los asentamientos humanos, zonas clave en la expansión senderista. Rodolfo Bernedo Véliz, de la Universidad Nacional del Centro (UNCP), buscó impedir que los senderistas capturaran el Sindicato de Trabajadores y ello le valió ser detenido por el Ejército. María Elena Moyano y Pascuala Rosado, ambas dirigentes de organizaciones populares, fueron asesinadas y sus cuerpos dinamitados al oponerse a la infiltración senderista en la periferia de la capital. Sin dejar de reconocer que también cometieron actos de violencia, Elmer Orihuela Sosa refiere que en una ocasión él y su comunidad tuvieron que enfrentarse a un contingente senderista solo con “armamentos rudimentarios” como piedras y huaracas.

Los desaparecidos conforman uno de los legados más perversos de estos años, un legado común con otros escenarios de violencia en la región. En el caso peruano, la ausencia de un cuerpo que permita velarlo y enterrarlo añadió una sensación de impotencia y desamparo entre los deudos. Varios tuvieron que soportar humillaciones y amenazas al indagar por el paradero de sus familiares en los diversos cuarteles de la zona a la vez que los buscaban entre “miles” de cuerpos arrojados en botaderos como Infiernillo por quienes esperaban que las aves carroñeras hicieran su trabajo. La tarea de identificación era agotadora, al tener que “voltear [los] cadáveres” (145) e intentar reconocerlos por las ropas que llevaban puesta la última vez que los vieron. Según la tradición local, los desaparecidos se presentaban en sueños, inquietos pues no podían acceder al más allá al haber muerto repentinamente o a causa de las torturas. Para evitar que retornen en sus sueños, los deudos solían echar agua bendita en las fosas clandestinas o rezaban en quechua.

Además de las secuelas físicas, que dejaron a muchos ciudadanos con discapacidad, hubo también numerosas secuelas psicológicas y traumas. El hijo de Zenón Huamaní Chuchón “casi perdió el habla” luego de la desaparición de su padre por el Ejército en Víctor Fajardo (Ayacucho) y su viuda tuvo desde entonces problemas cardíacos. Lo ocurrido durante ese tiempo fue tan abrumador y difícil de contener que los deudos terminaban por quitarse la vida, como la madre de Pascuala Rosado, que se ahorcó agobiada por las circunstancias. Su nieta e hija mayor de Pascuala Rosada sufrió por muchos años de “dolores de cabeza” mientras intentaba salir adelante con sus hermanos, ahora huérfanos. El mismo padre Cruz Morales reconocía que toda una generación estaba “traumada” por haber presenciado la muerte de sus familiares a inicios de la década (137). No pocos tuvieron que desarrollar mecanismos individuales para sobrellevar la realidad. Como cuenta Liz Rojas Valdez, ella estaba convencida de que su madre estaba escondida junto con otras personas en algún lugar de la selva, en “un campo donde hay gente que está viva” (146).

El horror no lo consumió todo. Algunos de los testimoniantes dejan entrever que hubo espacio para proyectos personales y comunales, con planes que incluían la recuperación de la comunidad y el retorno de los exiliados (Programa de Apoyo al Repoblamiento) una vez que todo hubiese terminado. Existe siempre la tentación de explorar la posibilidad de cómo hubiese sido el país si Sendero Luminoso hubiese conseguido derrotar al Estado y a las fuerzas del orden. Mi colega Ponciano del Pino, uno de los mayores expertos en el tema, me dice que eso no hubiese sido posible debido a las limitaciones bélicas y tácticas de los senderistas. Pero por un momento, a inicios de los noventa, esa posibilidad parecía cercana no solo para los senderistas sino también para los ciudadanos de a pie que sufrían de sus demenciales ataques. Uno de los dibujos que formaba parte del archivo personal de Guzmán en la Base Naval, muestra a senderistas que entran de manera triunfal a Palacio de Gobierno mientras él los saluda desde el balcón principal.

Van a pasar otros veinte años (y posiblemente muchos más) antes de que logremos entender del todo el horror que atravesaron las víctimas y deudos de este periodo, y cuyas voces son recogidas una vez más en este libro, sin que por ello hayan perdido un mínimo de fuerza y dolor con el transcurso del tiempo. Cada uno de estos testimonios narra una tragedia personal pero a la vez colectiva, de quienes no pudieron escapar de la violencia de esos años y quedaron marcados para siempre. Ninguno de nosotros, sea que hayamos vivido o no en ese tiempo, hemos podido escapar tampoco a la vorágine que arrasó el país por casi dos décadas. Aún cuando esto pueda parecer lejano, el sufrimiento de estas personas y de muchos otros compatriotas más se extiende hasta nuestros días bajo la forma de impunidad, olvido y desprecio, creando las condiciones para que un nuevo abismo regrese cuando menos lo esperamos.

Referencias:

Delacroix, Dorothée. “La presencia de la ausencia. Hacia una antropología de la vida póstuma de los desaparecidos en el Perú”. Iconos. Revista de Ciencias Sociales 67 (2020): 61-74.

Luna Victoria, Lucía. “Urban Battleground: Survival in Lima during the Peruvian Internal Armed Conflict”. Tesis Doctoral. Departamento de Historia, Universidad de California, Davis, 2022.

Ragas, José. Los años de Fujimori, 1990-2000. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2022.

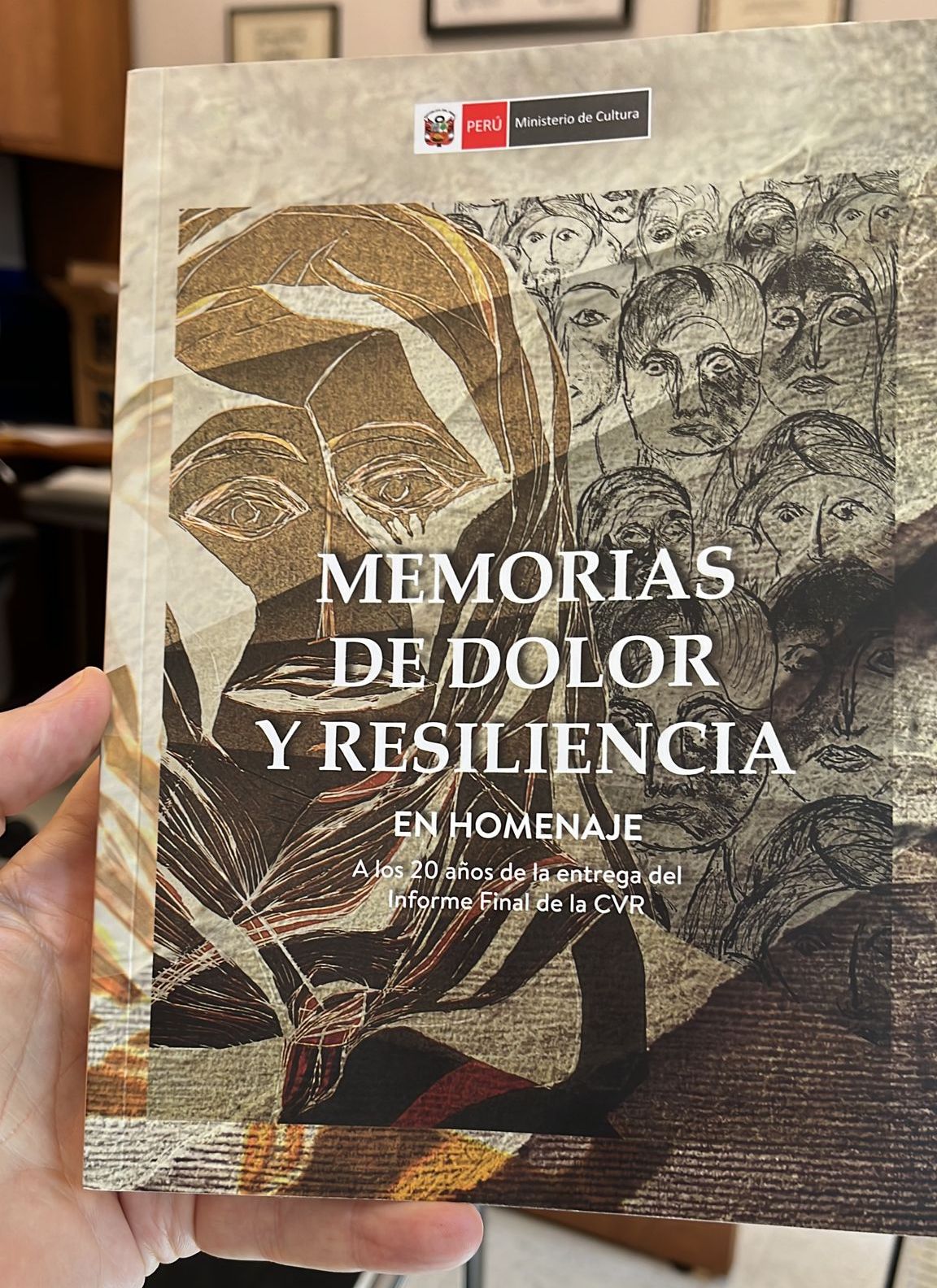

Publicado originalmente como: «Terrorismo subversivo y contrasubversivo en las ciudades, 1990-1997». En Memorias de dolor y resiliencia. En homenaje a los 20 años de la entrega del Informe Final de la CVR. Lima: Lugar de la Memoria & Embajada Federal de Alemania en Lima, 2023, pp. 271-275.

Véase también:

. Carlos Páucar. «A 20 años del Informe CVR: testimonios de los años de violencia y el terror«. La República (Lima, 27 de agosto de 2023).

. Deisy Loyola. «A 20 años del Informe de la CVR más de 19 mil personas siguen desaparecidas«. Ojo Pùblico (Lima, 27 de agosto de 2023).

. Lucía Luna Victoria. «‘Una Lima para todos’: El programa de vivienda de Huaycán y la polític aurbana de la Izquierda Unida, 1983-1985«. Histórica 46.2 (2022): 123-161.